Jiri Reiner, 1978 gebo-

ren in Schaffhausen,

studiert am MAZ in

Luzern redaktionelle

Fotografie. Er absolviert

zur Zeit ein dreimona-

tiges Praktikum in den

autonomen palästi-

nensischen Gebieten

im Westjordanland

und berichtet darüber

exklusiv im «Schaff-

hauser Bock».

Über die Mauer ins Westjordanland

Unsanft setzt das Flugzeug auf der asphaltierten Landepiste des Ben Gurion Flughafens in Tel Aviv auf. Ein leichtes Rütteln erschüttert den Flieger und ich weiss nicht, ob es nur Einbildung ist, oder mein Sitznachbar sichtlich blasser wird. Als die Maschine geparkt ist, flackert das kleine Lichtzeichen mit den Gurten kurz auf und erlischt mit einem kleinen erlösenden «Ping» endgültig. Rundherum klicken die Schnallen. Wir sind angekommen. Auf dem Weg zur Gepäcksausgabe verinnerliche ich mir noch einmal meine kleine Geschichte, die ich der Zollbehörde auftischen werde, falls ich in den bedrückenden Raum hinter den schweren Vorhängen, der zur sogenannten Befragung dient, gebeten werde. Im Gegensatz zu meinen Mitpassagieren ist nicht Israel, sondern Palästina mein Ziel, und Besuche, oder wie in meinem Fall längere Aufenthalte, werden nicht gerne gesehen.

Auf der palästinensischen Seite der berüchtigten israelischen Sperranlage. (Bilder: Jiri Reiner)

Das israelische Militär ist im Westjordanland stets präsent.

Nur ein «Rucksacktourist»

Im Vorfeld wurde ich dazu angehalten, nichts von meinem wahren Vorhaben preiszugeben. Ich solle mich als einfachen Rucksacktouristen ausgeben. Nun stehe ich ungeduldig in der Warteschlange der israelischen Zollbehörde, kalter Schweiss sondert sich auf meinen Händen ab, der Puls pumpt merklich in meiner Brust und ich schlucke kurz leer. Innerlich rattere ich meine fiktive Reiseroute rauf und runter, und komme nicht umhin, mich wie ein Agent in geheimer Mission zu fühlen. Das Pärchen vor mir ist an der Reihe. Die Zollbeamtin wirkt zögerlich, telefoniert kurz, widmet sich wieder dem Pärchen. Es scheint Unklarheiten zu geben. Jemand kommt hinzu und führt sie in den besagten Befragungsraum. Nun bin ich an der Reihe. Meine Nervosität nimmt fast überhand. Doch dann geht alles schnell: ein paar Fragen werden gestellt, ich antworte so überzeugend wie möglich, erhalte einen durchdringenden Blick, doch ich bleibe standhaft. Der erlösende Stempel wird sodann unsanft auf eine leere Seite meines Passes gedrückt. Ich betrete das heilige Land.

An der Sperranlage

Die weitere Reise gestaltet sich überraschend einfach, mit einem der vielen Busse fahre ich nach Jerusalem, steige dort kurz um, und lasse mich mit einem weiteren Bus an den Checkpoint fahren. Links und Rechts von mir befinden sich Gitter und bilden einen endlos erscheinenden Gang durch den ich gepfercht werde. Eine zweite lapidar geführte Passkontrolle folgt. Vor mir erhebt sich die berüchtigte zwölf Meter hohe Mauer, die Sperranlage zwischen Israel und dem Westjordanland. Ich frage mich, wieviel Angst nötig ist, um ein solches Monstrum zu bauen. Das letzte Gatter erscheint und entlässt mich mit einem grauenhaften Quitschen in die palästinensische «Freiheit». Die aufgeräumte ordentliche Welt der israelischen Seite macht einer leicht verlotterten palästinensischen Version Platz, dennoch werde ich vom ersten Gesicht, das ich sehe, mit einem breiten Lächeln voller Zahnlücken sowie dem landesüblichen «Salam aleikum» begrüsst...

Nicht mit der aktuellen Krise gerechnet

Doch was treibt mich ausgerechnet in ein konfliktreiches Gebiet, das am Rande eines Kriegs steht? Die Frage ist selbst für mich schwierig zu beantworten. Angefangen hat es damit, dass für meine Ausbildung ein dreimonatiges Praktikum nötig ist. Für mich war klar, es soll im Ausland sein, sozusagen als Vorbereitung auf spätere Einsätze in Krisengebieten. Das sich die Situation nun ausgerechnet während meines Aufenthalts in Palästina zuspitzt und meine Vorbereitung zum Ernstfall wird, damit hatte ich nicht gerechnet.

Mein erster Arbeitstag in Palästina

Eine von palästinensischen Aktivisten organisierte Strassenblockade wird durch israelische Soldaten aufgehoben

Dieser neugierige Bub ist mein Nachbar im Camp Aida in Bethlehem. Besonders die Kinder freuen sich, über

die Abwechslung, die ein Fremder ins Flüchtlingslager bringt

Nun endlich angekommen in den autonomen Gebieten Palästinas, beziehe ich mein Zimmer mitten in einem Flüchtlingslager. Entgegen meinen Erwartungen erblicke ich keine Zelte. Das Lager wirkt eher wie ein ärmlicher Stadtteil Bethlehems. Die Häuser sind aus den hier typischen hellen Steinen gebaut, die Gassen schmal und staubig. Kinder rennen an mir vorbei und grüssen mich mit «Hello sir!». Mangels arabisch Kenntnisse grüsse ich höflich auf englisch zurück und ernte wieder dieses kompromisslose Lächeln, das den Palästinensern so eigen ist. In meiner neuen Wohnung werde ich herzlich von Ayad, meinem Vermieter, und seiner Familie empfangen. Ich schliesse diesen grosszügigen, lächelnden Mann mit dem schütteren Haar sofort in mein Herz.

Die Zimmer sind grosszügig gestaltet obwohl nur mit dem Nötigsten ausgerüstet. Ein stählernes Bett, ein kleiner hölzener Schrank an der Wand. In der Küche stehen ein improvisierter Gasherd und ein überdimensionaler Kühlschrank, der so gar nicht dazu passen will.

Mein erster Arbeitstag in der kleinen Newsagentur ist genau so schnell vorbei wie er begonnen hat. Die für mich zuständige Person ist nicht erschienen, obwohl ich mich angemeldet habe. Ich stelle mich dennoch allen vor, versuche mich mit den Anwesenden in Smalltalk, stosse aber schnell an meine Grenzen, da nur ein paar wenige Mitarbeiter englisch sprechen. Mit dem Versprechen, morgen wird sich jemand um mich kümmern, werde ich verabschiedet. Ich erkunde ein wenig die Stadt, besuche ein paar der touristischen Attraktionen und schlendere gemütlich durch die pittoreske Altstadt. Es ist schwierig zu erkennen, welche Gebäude antik sind. Seit Jahrhunderten wird hier alles mit den gleichen eierschalenfarbenen Steinen gebaut. Die kleine Stadt wirkt wie eine in akkurate Form gebrachte Fortsetzung des steinernen Hügels auf dem sie sitzt. Müde von meinem Streifzug lege ich mich in meinem neuen Zimmer auf mein Bett und sinke in einen wohlverdienten tiefen, traumlosen Schlaf.

Die gut gesichterte von der UN gesponserte Knaben-

schule in Camp Aida sowie eine Moschee

Die nächsten Tage verbringe ich auf der Agentur, bin wenn nötig mit dem Reporterteam unterwegs und liefere die nötigen Bilder zu Geschichten über Olivenernten, spontanen Strassenblockaden vor dem israelischen Checkpoint und kranken Kindern, welche die nötige medizinische Versorgung nur in einem israelischen Spital bekommen würden, aber keine Erlaubnis erhalten, die Grenze zu passieren. Immer wieder lassen sich die Probleme der palästinensischen Bevölkerung auf ein paar wenige gemeinsame Nenner reduzieren: Hohe israelische Import- und Exportzollabgaben treiben den Preis alltäglicher Produkte, wie Milch und Benzin, ins Unerschwingliche. Die seit Jahren darbende Wirtschaft schafft zu wenige Arbeitsplätze und lässt die Arbeitslosenquote auf unglaubliche 40 Prozent hochschnellen. Hinzu kommt die eingeschränkte Bewegungsfreiheit, die einfachere, kleinere Reisen, Arbeitswege und Spitalbesuche zu einem mühsamen Spiessrutenlauf durch Behörden und Checkpoints macht. Irrwitzig an der Sache ist, dass ich als Ausländer mich in den Autonomiegebieten freier bewegen kann als jeder meiner neuen palästinensischen Freunde. Allmählich wird mir klar warum dieses schöne Land zum Pulverfass wurde...

Plötzlich mittendrin statt nur dabei...

Kinder und Jugendliche begehren gegen die israelischen Streitkräfte auf

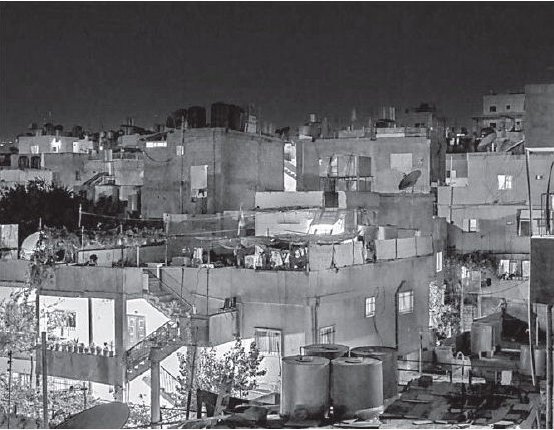

Das Flüchtlingscamp Aida bei Nacht in trügerischer Stille

Die ersten Wochen im Westjordanland dümpeln gemächlich vor sich hin. Ich bin versucht, mich von der versteckten, aber doch allgegenwärtigen Langeweile einlullen zu lassen. Denn Ablenkungen und kleine Vergnügungen wie Kino, Theater und Konzerte fehlen fast gänzlich. Die Familie ist für viele die einzige Beschäftigung in ihrer Freizeit.

Erst der ausbrechende Konflikt schreckt mich aus meiner sanften Lethargie. Von den Angriffen der israelischen Luftwaffe in Gaza ab dem 14. November hören wir zunächst nur wenig. Kleinere Scharmützel nahe der Grenze sind hier an der Tagesordnung. Vereinzelt werden selbstgebaute Kurzstreckenraketen, Kassams genannt, von der Hamas Richtung Israel abgeschossen. Die meisten verfehlen ihr Ziel, aber die wenigen, die Treffen, verletzen zuweilen Zivilisten oder richten grossen Sachschaden an, töten jedoch selten. Es ist absurd und kaum zu glauben, wie normal und alltäglich dies geworden ist: Solche Ereignisse erregen kaum noch Interesse bei internationalen oder lokalen Medien.

Doch dann beginnt die Lunte zum Pulverfass zu brennen: Mit der Tötung Ahmed al-Dschabaris, Oberbefehlshaber des militärischen Flügels der Hamas, durch einen israelischen Raketenangriff, eskaliert die Situation. Raketen werden im Minutentakt Richtung Israel abgefeuert und die IDF (Israelien Defence Force) übt mit Bodenangriffen auf Gaza Stadt Vergeltung.

Grosse Empörung macht sich auch im Westjordanland breit über die neuesten Angriffe auf Gaza. Die Feindschaft aus der letzten Intifada flackert wieder auf. Im Flüchtlingscamp Aida, in dem ich wohne, beginnen Umzüge und Demonstrationen. Jugendliche, darunter viele Kinder kaum älter als zwölf Jahre, Frauen und alte Männer gehen auf die Strasse. Sie rufen zur Solidarität mit ihren Brüdern in Gaza auf und demonstrieren gegen die israelischen Besetzer. Dafür müssen sie nicht weit gehen: Die Militäranlage liegt wortwörtlich direkt vor unserer Haustür.

Mit brennenden Mülltonnen werden Strassen verbarrikadiert und Steine geworfen, Die israelischen Soldaten beantworten die Aktionen mit Tränengas und Gummischrot. Vereinzelt fliegen Molotowcocktails zurück.Doch Steine und Feuer vermögen kaum etwas auzurichten gegen die meterhohen Betonmauern, hinter denen sich die israelischen Streitkräfte verschanzen. Kontinuierlich werden die Demonstrantionen mit Tränengas eingenebelt. Wer zuviel inhaliert und kollabiert, wird von der Ambulanz aus dem Schlachtfeld geholt. Auch ich bekomme eine ordentliche Portion ab, kann kaum atmen und die Tränen fliessen in Strömen. Hustend und weinend und mehr stolpernd als gehend bahne ich mir meinen Weg nach Hause. Selbst im vermeindlich sicheren Heim dringt das Tränengas durch alle Ritzen und schleicht sich in die geplagten Atemwege. So zieht es sich für Stunden hin, jeden Tag wieder aufs Neue. Und so bleibt es bis zum Waffenstillstand am 22. November.

Bis dahin fliegen die israelischen Streitkräfte Einsätze in Gaza und die Hamas antwortet mit Rakenten- und Granatenbeschuss von grenznahen Städten. Anstatt untätig zu Hause zu sitzen, beschliesse ich mir ein Bild aus der Nähe zu machen und nehme die Reise zur Grenze Gazas auf, doch dazu mehr nächstes Mal...

Die Raketenspotter von Sderot

Eine Rakete wird aus Gaza Stadt in Richtung Ashkelon abgefeuert

Anwohner, Reporter und Schaulustige beobachten das Kriegsgeschehen von einem Hügel aus

Der Konflikt zwischen Israel und Gaza ist Mitte Novemben in vollem Gange, die geladene Stimmung schwappt gelegentlich ins Westjordanland über und manifestiert sich in Form von Krawallen, Demonstrationen und Brandstiftung, meistens in der Nähe der Separationsmauer oder militärischen Einrichtungen. Mir mangelt es nicht an Beschäftigung - fotografisch festzuhalten gibt es allerlei.

Allerdings lässt mich die Neugier nicht in Ruhe, ich will wissen wie es in Gaza her und zugeht. Leider ist es mir nicht möglich nach Gaza Stadt zu gelangen, doch bis knapp an die Grenze, das sollte gehen.

Sderot ist die grenznächste Stadt zu Gaza und per Bus über Jerusalem relativ einfach zu erreichen. Das Erste das auffällt in Sderot sind die massiv gebauten Bushäuschen, die wie mir später erklärt wird, gar keine Bushäuschen sind, sondern bombensichere Unterstände, in die man sich bei einem Raketenangriff schnell flüchten kann. Aber ausser den stummen Bunkergeselllen und ein, zwei Autos auf der Strasse wirkt das Städtchen wie ausgestorben. Würde nicht hie und da eine der bewohnenden Gestalten zwischen den Häuserzeilen hindurchhuschen, schon längst hätte sich mir das Wort «Geisterstadt» aufgedrüngt.

«Bunker-Bushäuschen» in Sderot, Israel

Mit dieser unheimlichen Leere auf der Strasse und der sich bemerkbar machenden Leere in meinem Magen verschaffe ich mir einen Überblick. Das 20'000 Einwohner zählende Städtchen wurde in den 1950er Jahren auf den Trümmern des palästinensischen Dorfes Nagd gegründet. Die ehemaligen Bewohner wurden nach Gaza vertrieben und leben dort bis heute als Flüchtlinge. Kaum eine andere Stadt in Israel wurde in den letzten zehn Jahren so oft von Kassam-Raketen aus Gaza getroffen. Sie wird rund um die Uhr mithilfe des israelischen Raketenabwehrsystems vor Angriffen geschützt, dessen Einsatz ich bald live miterleben werde.

Als ich nach eineinhalb Stunden personeller Abstinenz in einem Park doch noch ein paar Seelen in Form von pensionierten russischen Auswanderern antreffe, bin ich umso erstaunter über deren eigentümliche Ruhe in der sonst eher eingeschüchterten Stadt. Trinkend und spielend verbringen sie den Nachmittag im Park und kümmern sich kein bisschen um die stets lauernde Gefahr. Dimitri überredet respektive, besser gesagt, nötigt mich ein Glas Vodka mit ihm zu trinken. Ganz nach russischer Manier wird eher zu viel als zu wenig eingeschenkt, und das vormittags auf leeren Magen. Zu meinem Glück gibts noch etwas frisch Grilliertes, ich nehme dankend an. Gestärkt und leider leicht angetrunken, dafür mit besten Wünschen für mein Leben und meine Gesundheit mache ich mich auf den Weg zu einem kleinen Hügel am Stadtrand, von dem man, wie man mir versicherte, eine vorzügliche Aussicht auf Gaza Stadt habe. Der Hügel erfreut sich einer gewissen Beliebtheit und ich treffe auf weitere Einwohner, Journalisten, Hobbyfotografen und Soldaten. Die illustre Ansammlung erinnert an Menschen, die gerne neben Flugplätzen den majestätischen Maschinen beim Starten und Landen zusehen - mit der Ausnahme, dass es sich anstelle eines Flughafens um ein Kriegsgebiet handelt und die Flugzeuge niedergehende Bomben sind. Ich kann die Euphorie einiger Anwesenden nicht teilen, stimmt mich doch die Szenerie viel mehr sehr nachdenklich und traurig.

Fortsetzung folgt...

Вильгельм Телль

Вильгельм Телль